Score o Calificación de la Reconstrucción del Ligamento Cruzado Anterior con Técnica Artroscópica

José L Aparicio1, Francisco Aparicio1 y Alberto Nou1

Servicio de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación en el Deporte (Assist Sport), Sanatorio Mapaci, Rosario, Argentina.

Artículo publicado en el journal PubliCE, Volumen 0 del año 1994.

Publicado 26 de marzo de 2004

Resumen

Palabras clave: articulación de la rodilla, cirujía artroscópica, lesiones deportivas

MATERIAL Y METODOS

Durante los últimos 20 años hemos tratado rodillas que, lesionadas por esguinces en un alto porcentaje, retornaban con síntomas. Con el devenir del conocimiento comprendimos cuál era el motivo de este fracaso en el diagnóstico y tratamiento. El conocimiento de la fisiopatología, la correcta interpretación mecánica del déficit, nos acerca al primer gran capítulo, que fue el de «inestabilidad de rodilla». Quizá con el aporte de un signo de valor como el «Pivot Shift», que nos demostró que faltaba el «gran coordinador de la rodilla»: el ligamento cruzado anterior. Dejamos de lado aquellas técnicas con un alto índice de fracaso, especialmente las extraarticulares, y comenzamos a realizar la plástica que nos ocupa en este estudio.

De 1990 a 1994, se realizaron 166 reconstrucciones artroscópicas de ligamento cruzado anterior. De estas, 161 fueron en varones, y 5 en mujeres, descartando 12 por no concurrir al control citado, o no tener el tiempo de operado suficiente para su evaluación. Los cuarenta y cuatro pacientes restantes fueron controlados durante 2 años subsiguientes a su intervención, aproximadamente, como período de tiempo mínimo. Cuarenta y tres (43) sujetos fueron hombres y sólo una mujer.

Los deportes practicados fueron: fútbol (58 %), tenis (12 %), rugby (8 %), y otros (22 %) (Figura 1).

Como actividad deportiva secundaria, el 33 % no practicaban ningún deporte, el resto practicaban fútbol (21 %), paddle (16 %) y otros (30 %) (Figura 2).

Figura 1. Actividad

deportiva principal en el grupo sometido al estudio (n = 44)

Figura 2. Actividad

deportiva secundaria en el grupo sometido al estudio (n = 44)

La edad media del grupo fue de 28 años (DS +/- 7.5 años). La distribución de los sujetos por edades se ve reflejada en la Figura 3.

Figura 3.

Distribución de los sujetos evaluados por edades (n = 44)

Comentario: Se puede observar un gran predominio de jóvenes entre 19 y 25 años de edad. Actualmente, indicamos la intervención en edades más tempranas. Se nota una incidencia mediana a niveles intermedios de la vida activa.

En la Figura 4 se puede observar la distribución de los sujetos, al considerar el tiempo transcurrido entre la lesión y la intervención quirúrgica.

Figura 4. La

distribución de los sujetos, al considerar el tiempo transcurrido entre la

lesión y la intervención quirúrgica.

Comentario: en un gran porcentaje de casos las operaciones fueron indicadas antes del año (75 % de los casos). Ningún caso se intervino antes del mes de la lesión.

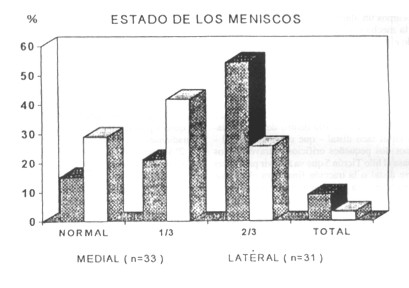

Figura 5. Estado de

los meniscos, previo a la intervención.

En la Figura 5 podemos apreciar una síntesis del estado de los meniscos, previo a la intervención.

Comentario: No se realizó sutura meniscal en ningún caso. Como detalle importante, más del 50 % tenían 2/3 de lesión de menisco interno, en general en asa de balde.

TECNICA QUIRURGICA

La técnica que realizamos para la reconstrucción del ligamento cruzado anterior es la de Rosenberg-Andrews-Uribe con injerto hueso-tendón-hueso rotuliano, por vía artroscópica.

El paciente recibe anestesia peridural, posición en decúbito dorsal, con rodilla en flexión de 90 grados y sostenida por una muslera, aproximadamente 20 cm. por sobre el borde superior de la rótula. Utilizamos desde el principio manguito hemostático.

El diagnóstico de la lesión del ligamento cruzado se realiza con artroscopía, lo que nos permite confirmar el diagnóstico previo, y ver las lesiones asociadas, tal como lesiones meniscales o lesiones condrales, y el potencial tratamiento de las mismas.

La extracción del injerto, se realiza a través de una incisión mediana continua de aproximadamente 3 a 4 cm. sobre el tendón rotuliano, de 1 cm. de ancho. Se extrae un taco proximal, a nivel de la rótula, de 2.5 cm. de largo por 1 cm. de ancho, y un taco distal tibial de las mismas dimensiones. La disección del tendón rotuliano se hace con instrumental romo, para evitar la sección de las fibras. La toma de los tacos se hace con sierra oscilante.

La preparación se lleva a cabo en forma minuciosa, haciendo que las medidas de los tacos óseos pasen a través de los cilindros de 10 mm. de diámetro, que representa el tamaño de la mecha que se va a utilizar para los túneles femoral y tibial.

El tiempo intraarticular comienza con la preparación del espacio intercondíleo, despegando las partes blandas que están adheridas a la cara interna del cóndilo externo, al techo del espacio intercondíleo y con el aparato motorizado, se van resecando todas estas partes libres. Con cureta se amplía el espacio intercondíleo para que el neoligamento no roce contra el mismo, y a la vez, que se identifique bien el «over the top», primer punto de referencia para el túnel femoral.

Se realiza el túnel tibial, con guía en la inserción del ligamento cruzado anterior a nivel tibial «landmark», o mojón anatómico del resto del ligamento cruzado anterior lesionado, tratando de llegar lo más posterior posible, teniendo como referencia el ligamento cruzado posterior. El ángulo de la guía es de 55 a 60 grados con respecto a la meseta tibial interna.

Constatamos el alambre guía en buena posición, retiramos la guía y procedemos a pasar la mecha canulada de 10 mm. de diámetro, que es el tamaño con el que se trabaja generalmente; y a posteriori una de 10.5 mm. Realizado el túnel tibial, buscamos la isometría en cuanto a la posición del hemitúnel femoral. Para ello utilizamos el «isotac», que nos va a dar la posición del ligamento lo más cercano al punto isométrico, generalmente bien posterior, teniendo en cuenta que tenemos como referencia la pared posterior del cóndilo femoral.

Colocamos un alambre guía, e insertamos en el mismo la mecha canulada de 10 mm. de diámetro, haciendo el hemitúnel de aproximadamente 2.5 cm., de adentro hacia afuera. Confirmamos la buena posición del hemitúnel femoral y procedemos a implantar en el mismo el injerto hueso-tendón-hueso, al que le hemos colocado: a) en el taco proximal - que corresponde a la rótula - un alambre de Kischner tipo «Loli Pop», según describe Lanny Johnson, el que nos servirá para introducirlo dentro de la articulación; b) en el taco distal - que es el taco tibial - realizamos dos pequeños orificios, a través de los cuales pasa el hilo Ticrón 5 que va a servir para hacer el amarre distal o la tracción final para el anclaje tibial. Procedemos a posicionar el ligamento, penetrando con el mismo, y empujando a través del alambre de Kischner por el túnel tibial.

Ubicado en su lugar, efectuamos el amarre proximal del taco, colocando un alambre guía en el espacio, entre el taco y el cóndilo femoral, fijándolo con un tornillo canulado de 7 mm. por 2.5 mm. La introducción del tornillo de fijación proximal se realiza a través del portal medial o, sino a veces también, a través del espacio que ha quedado, cuando hemos resecado la lonja del tendón rotuliano en la búsqueda del mayor paralelismo.

Constatamos la isometría del mismo haciendo flexoextensión de la rodilla, y observando el desplazamiento del tendón dentro de la articulación; a su vez, vemos si hay roce o no, a nivel de la pared lateral o del techo del espacio intercondíleo.

Habiendo controlado que todo esté en condiciones, procedemos a la fijación distal del injerto hueso-tendón-hueso; si el taco quedara dentro del túnel tibial, se coloca un tornillo de interfase; o si el taco queda largo, por fuera del túnel tibial, labramos un canal en la cara tibial y lo fijamos a través de un tornillo cortical por el cual pasamos los hilos de fijación o grapa, según el caso. Se cierra por planos, se dejan dos drenajes, uno intraarticular y otro extraarticular, los que se retiran a las 24-48 horas, y se coloca una férula de inmovilización transitoria. Luego, se hace un vendaje elástico compresivo.

Retirado el drenaje, el paciente se levanta con muletas pudiendo deambular con carga parcial, y es dado de alta al día siguiente.

COMPLICACIONES

Intraoperatorias

- Ruptura del injerto - 1 caso

- Atrapamiento alambreguía del tornillo canulado - 3 casos

Postoperatorias

- Ciclops síndrome - 2 casos

- Parálisis C.P. externo transitoria - 3 casos

- Roce en la escotadura (reintervenidas) - 3 casos

- Hemartrosis - 1 caso

- Extracción de tornillo distal - 3 casos

REHABILITACION

El método de rehabilitación es similar al descripto por Douglas Jackson en su libro:

- 1° Semana - Movilidad activa-pasiva con férula de quita y pon, carga parcial con muletas o bastones canadienses.

- 2° Semana - Ídem. Se retiran puntos. Ejercicios de co-contracción de antagonistas.

- 3° Semana - Marcha en paralelas, efectuando ejercicios de estimulación visual del esquema corporal frente al espejo. Férula de quita y pon. Apoyo completo asistido.

- 4° Semana - Se retiran bastones y se deja férula por dos semanas o más.

- 2° Mes - Lograda la movilidad completa, se comienza con marcha en cinta ergométrica frente a espejo, para estimular la regulación del esquema corporal durante la marcha.

- 3° Mes - Entre el segundo y cuarto mes se comienza trote en cinta y con espejo. Ejercicios isoquinéticos. Natación.

- 4° Mes - Trote. Ejercicios isoquinéticos con soporte «antishare» para evitar el «stress» del neoligamento.

- 5° Mes - Trabajo de campo, traslado del balón, saltos pequeños, sensación de tiempo y espacio. Natación. Trote a velocidad media. Bicicleta.

- 6° Mes - Ídem, más saltos y cambios de frente bruscos. Velocidad al 70 %. Piques cortos, traslados de balón, ejercicios de reacción, ejercicios isoquinéticos.

- 7° y 8° Meses - Práctica de deportes de contacto, de acuerdo al perfil personal.

- Vida normal asistida, hasta el año, donde se libera al paciente para su vida normal.

RESULTADOS

Para evaluar los resultados obtenidos con la presente técnica, hemos utilizado un protocolo fijo que proponemos como modelo:

- Score de LYSHOLM

- IKDC

- KT-1000

- CYBEX 330

METODOS DE EVALUACION

- Score de Lysholm

- Protocolo IKDC

- KT - 1000

- CYBEX 330 - Evaluación isoquinética

1) Score de LYSHOLM

Los 44 pacientes controlados nos dieron un resultado cercano a 100: mediada 97.8; intervalo de confianza al 95 % con una máxima de 100 y un caso de 85 puntos (Figura 6 y 7).

Figura 6. La

distribución de casos según el puntaje del Score de LYSHOLM.

Figura 7. Media e

intervalos de confianza del grupo evaluado con el Score de LYSHOLM.

Comentario: A pesar de ser un índice de alta utilización a nivel internacional, consideramos que una evaluación subjetiva, que sólo tiene relación con actividades de la vida diaria. No contempla actividades de esfuerzo o deportivas. No cuenta con valoraciones objetivas, siendo un índice de comparación.

2) IKDC

Este estudio se realizó en los 44 pacientes, teniendo en cuenta los 8 ítems que figuran en el cuadro respectivo, obteniendo un resultado muy satisfactorio, ya que 26 pacientes (59 %) fueron calificados como NORMAL, 8 pacientes (41 %) CASI NORMAL, y no hubo casos con resultados ANORMAL ni SEVERAMENTE ANORMAL.

Los resultados obtenidos por esta evaluación pueden ser apreciados en la Tabla 1 y en la Figura 8.

Tabla 1.

Clasificación de los 44 pacientes por IKDC.

Figura 8.

Distribución porcentual de casos en categorías de IKDC.

Comentario: es un índice objetivo-subjetivo de evaluación unificado por la ESKA y AOSMM, donde se toma el nivel más alto de exigencia física previo a la lesión, y se consideran las variables en cuatro grupos: A – B- D – D – en actividad I – II – III; se encasilla el ítem de menor valor que se toma como grupo de determinación final.

Habrá que esperar los resultados a largo plazo considerados para el control, de más de cinco y hasta diez años.

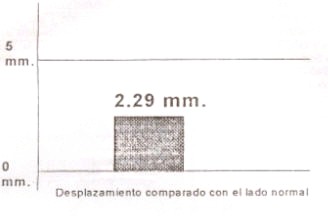

3) KT – 1000

Astrometría de sencilla utilización que mide el índice de desplazamiento pasivo anterior o posterior de la tibia sobre el fémur, y que además, puede brindarnos el, índice de complacencia articular y el desplazamiento activo por la contracción cudriccipital (Figura 9). Tiene como limitación el actuar en un solo plano; puede compararse lado sobre lado, índice pre y postoperatorio.

Figura 9. KT – 1000

Los resultados con este método se pueden apreciar en las Figuras 10 y 11.

Figura 10.

Resultados graficados de la evaluación con KT – 1000.

Figura 11.

Resultado de la medición con KT – 1000.

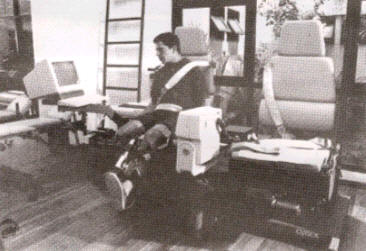

4) CYBEX 330

Figura 12.

Ilustración del equipamiento CYBEX 330.

Se efectúa una evaluación con un equipo de ejercicio isokinético marca CYBEX 330; este examen se lleva a cabo, teniendo en cuenta el pico de fuerza, la capacidad de trabajo y la relación agonistas-antagonistas; se evaluaron dos velocidades: a 60° por segundo y a 180° por segundo, intentando medir dos franjas de función, esto es a velocidades baja y media. Los resultados están graficados en la Figura 13.

Comentario: en el análisis del esquema resultante vemos una disminución de la relación agonistas-antagonistas en altas velocidades, con un incremento de la actividad de los músculos flexores, que logran el efecto deseado de ser sinérgicos con el ligamento cruzado anterior.

En la Figura 14, se presentan datos obtenidos a los 60 y 180 grados de un pico torque, en líneas generales conservado o con ligero déficit, en relación a pierna sana, non intervenida, del orden del 5 %, más intensificado durante la velocidad media a 180 grados.

En cambio en la fuerza pico a velocidades bajas, a 60 grados, el déficit fue insignificativamente: de 2 o 3 grados.

Comentario: el torque máximo logrado en la pierna intervenida en esta evaluación es prácticamente similar, respecto de la normal.

Figura 13.

Resultados del pico de torque de la flexo-extensión de la rodilla, pre y post

intervención quirúrgica.

Las líneas verticales representan el IC 95 %

Figura 14. Graficación del déficit de torque, respecto a la pierna no

intervenida

En cuanto al trabajo total, de la misma manera que el pico de torque máximo, se observa un aumento del disbalance entre uno y otro durante el movimiento a velocidad media, no llegando al 10 % menor que el lado normal (Figura 15).

- Las lesiones fueron provocadas, en su gran mayoría por deportes de contacto, que tienen especial relación con la población que nos toca atender.

- Se ha observado como principio fundamental, no intervenir rodillas en período agudo.

Figura 15.

Graficación del trabajo total, en Cybex 330, respecto a la pierna no

intervenida.

Comentario: consideramos despreciable el déficit a alta y a mediana velocidades, pero es un elemento a tener en cuenta en futuras evaluaciones, sobre todo, en la relación con la coordinación agonistas-antagonistas de la carrera y la posibilidad de lesiones musculares.

DISCUSION

Observando los primeros resultados a corto plazo, el IKDC nos muestra una proyección altamente positiva que nos entusiasma en su indicación;, pero si reconocemos los fracasos anteriores con otras técnicas a largo plazo, creemos necesario hacer un análisis profundo de los resultados a corto plazo.

Creemos que esta técnica de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, con un implante de alta resistencia y biocompatibilidad (por ser autólogo), intenta darle a la rodilla su «status» inicial que, desde el punto de vista mecánico y funcional, representa la anatomía original. La metodología del tratamiento tiene algunas particularidades a saber:

- No se suturaron meniscos, ya que implicaría que la evolución a largo plazo pueda ser modificada.

- Los injertos en todos los casos fueron autólogos, con inserción del hueso rotuliano a proximal, por considerarlo de mayor calidad que el tibial; su disección tendinosa fue roma, lo que permite paralelismo entre sus fibras.

- Consideramos la rehabilitación como un punto crítico, en especial en aquellos ejercicios de fortalecimiento del cuadriceps, donde el «stress» que sufre el neoligamento está en relación directa a la resistencia de la carga de oposición por la distancia de la tibia, lo que provoca un deslizamiento anterior tibial. En nuestros protocolos, en todos los casos, se utilizó el dispositivo «Johnson Antishear» que anula el efecto deslizante y, además se trabajó especialmente en flexores de rodilla. En cuanto a la evolución en general, con los cuatro métodos aplicados, los resultados obtenidos fueron altamente satisfactorios, pero también tenemos que decir que en el resto no evaluado (n = 122), hemos tenido dentro de los 12 a los 18 meses de operados, tres casos de ruptura de implante que nos hace plantear la actualidad con absoluta prudencia.

Se sigue la evolución internacional de las investigaciones respecto a los Allograft y elementos sintéticos, pero en la actualidad, aunque conformes con esta técnica, se toman precauciones con respecto al camino a seguir, desde el punto de vista quirúrgico.

Referencias

1. Aglietti, P, M.D., Buzzi, R, M.D., D'Andria, S., M.D., and Zaccherotti, G., M.D (1992). Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with Patellar Tendon. «Arthroscopy»: The Journal of Arthroscopic and Related Surgery 8 (4): 510-516. Published by Raven Press Ltd. Arthroscopy Association of North America

2. Aglietti, Paolo, M.D., Buzzi, Roberto, M.D., D'Andria, Simone, M.D. and Zaccherotti, Giovanni, M.D (1992). Long-term study of anterior ligament reconstruction for chronic instability using central onethird patellar tendon and a lateral extraarticular tenodesis. The American Journal of Sport Medicine, Vol. 20, N° 1, 1992. American Orthopaedic Society for Sport Medicine

3. Andersson, Christer, M.D., M.D., Ph. D. and Gillquist, Jan, M.D., Ph.D (1992). Treatment of acute isolated and combined ruptures of the anterior cruciate ligament. A long-term follow-up study. The America Journal of Sport Medicine, Vol. 20, N°1. American Orthopaedic Society for Sport Medicine

4. Arce Guillermo, Lacroze Pablo, Butler Santiago, Barclay Fernando (1994). Reconstrucción Artroscópica del Ligamento Cruzado Anterior: Técnica y Resultados. Revista Argentina de Artroscopia, Vol. 5, N°l, pag. 20

5. Barber-Westin, Sue D. and Noyes, Frank R., M.D (1993). The Effect of Rehabilitation and Return to Activity on anterior-posterior knee displacements after anterior ligament reconstruction. The American Journal ofSport Medicine, Vol. 21, N° 2. American Orthopaedic Society for Sport Medicine

6. Berg, Eugene E., M.D (1992). Tibial Bone Plug Nonunion: A Cause of Anterior Cruciate Ligament Reconstructioe Failure. «Arthroscopy»: The Journal of Arthroscopic and Related Syrgery 8 (3): 380-384, Published by Raven Press Ltd. Arthroscopy Association of North America

7. Berg, Eugene E.M.D (1992). Blood loss from Arthroscopic Autogenous Patellar Tendon Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. «Arthroscopy»: The Journal of Arthroscopic and Relates Syrgery 8 (4): 448-452. Published by Raven Press Ltd. Arthroscopy Association of North America

8. Berns, Gregory, M.D. and Howell, Stephen M. M.D (1993). Roofplasty requirements in vitro for different tibial hole placements in anterior cruciate ligament reconstruction. The American Journal of Sport Medicine, Vol. 21, N° 2. American Orthopaedic Society for Sport Medicine

9. Cimino, Peter M. M.D (1994). The incidence of Meniscal Tears associated with Acute Anterior Cruciate Ligament Disruption Secondary to Snow Skiing Accidents. «Arthroscopy»: The Joumal of Arthroscopic and Related Syrgery 10 (2): 198-200. Published by Raven Press Ltd. Arthroscopy Association of North America

10. Cross, Mervyn J., MBBSS, FRACS, Wooton, J.R., MBBSS, Bsc, FCRS, Bokor, Desmond J., MBBSS, FRACS, and Sorrenti, Sam J., MBBSS, FRACS (1993). Acute Repair of Injury to the Anterior Cruciate Ligament. A long-term follow-up. The American Journal of Sport Medicine. Vol. 21, N°l. American Orthpaedic Society for Sport Medicine

11. Daluga, Daniel, M.D., Johnson, Calvin, M.D. and Bach, Bernard R., M. D (1990). Primary bone grafting following graft procurement for anterior cruciate ligament inssuficiency. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery. 6 (3): 205-208. Published by Raven Press Ltd. Arthroscopy Association for Sport Medicine

12. Dodds, Julie A., M.D., Knee, James S., M.D., GRaf Ben K., M.D. and Lange, Richard H.M.D (1991). Results of knee manipulations after anterior cruciate ligament reconstruction. The American Journal of Sport Medicine, Vol. 19, N° 3. American Orthopaedic Association for Sport Medicine

13. Dodds, Julie, A., M.D. and Arnoczky, Steven, D.V.M. Anatomy of the Anterior Cruciate Ligament (1994). A Blueprint for Repair and Reconstruction. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery 10 (2):132-139. Published by Raven Press, Ltd. Arthroscopic Association of North America

14. Drez, David J., Jr., M.D., DeLee, Jesse, M.D., Holden, John P., M.S., Arnoczky, Steven, D.V.M., Noyes, Frank R., M.D. and Roberts, Thomas S., M.D (1991). Anterior cruciate ligament reconstruction using bone-patellartendon-bone allografts. A biological and biomechanical evaluation in goats. The American Journal of Sports Medicine, Vol. 19, N° 3. American Orthopaedic Society for Sports Medicine

15. Fleming, Braden, M.S., Beynnon, Bruce D., PhD., Johnson, Robert J., M.D., McLeod, WilliamD., PhD, and Pope, Malcom H., DMedSc., PhD (1993). Isometric versus tension measurements. A comparison for the reconstruction of the anterior cruciate ligament. The American Journal of Sports Medicine. Vol. 21, N° 1. American Orthopaedic Society for Sports Medicine

16. France, Paul E., PhD., Weiss, Jeffrey A., M.S. and Paulos, Lonnie E., M.D (1993). Allograft Ligament Reconstruction: Biomechanical Issues and Testing. Sports Medicine and Arthroscopy Review t : 47-60. Raven Press, Ltd., New York

17. Glasgow, Steven G., M.D., Gabriel, Josue P., M.D., Sapega, Alexander A., M.D.,Glasgow Michele T., M.D.and Torg, Joseph S., M.D (1993). The effect of early versus late return to vigorous activities on the outcome of anterior cruciate ligament reconstruction. The American Journal of Sports Medicine, Vol. 21, N° 2. American Orthopaedic Society for Sports Medicine

18. Graf, Ben K., M.D., Cook, David A., M.D., De Smet Arthur, M.D., and Keene, James S.,M.D (1993). <<BoneBruises>>onmagnetic resonance imaging evaluation of anterior cruciate ligament injuries. The American Journal of Sports Medicine, Vol. 21, N°2. American Orthopaedic Society for Sports Medicine

19. Graf, Ben K., M.D., Lange, Richard H., M.D. Fujisajy, C. Keith, M.D., Landry, Gregory L., M.D. and Saluja, R. K., M.D (1992). Anterior Cruciate Ligament Tears in Skeletaly Inmature Patients: Meniscal Pathology at Presentation and After Attempted Conservative Treatment. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery. 8 (2): 229-233. Published by Raven Press, Ltd. Arthroscopy Association of North America

20. Howell, Stephen M., M.D., Major, USAFR, M.C (1992). Arthroscopic Roofplasty: A Method for Correcting an Extension Deficit Caused by Roof Impingement of Anterior Cruciate Ligament Graft. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery. 8 (3): 375-379. Published by Raven Press, Ltd. Arthroscopy Association of Nort America

21. Howell, Stephen M., MAJ., MC., USAFR, Clark, James, M.D. and Farley, Timothy E., MAJ., MC., USAF (1992). A rationale for predicting anterior cruciate graft impingement by the intercondylar roof. A magnetic resonance imaging study. The American Journal ofSports Medicine, Vol. 19, N° 3. American Orthopaedic Society for Sports Medicine

22. No Disponible (1991). International Knee Documentation Committe at the International Knee Society Meeting. May 15, Toronto, Canada

23. Jackson, Douglas W., M.D., Grood, Edward S., Phd., Goldstein, Jack D., M.D., Rosen, Mark A., M.D., Kurtzweil, Peter R., M.D., Cummings, John F., M.S. and Simon, Timothy M., M.S (1993). A comparison of patellar tendon autograft and allograft, used for anterior cruciate ligament reconstruction in the goat model. The America Journal of Sports Medicine. Vol. 21, N° 2. American Orthopaedic Society for Sports Medicine

24. Jackson, Douglas W., M.D. and Schaefer, Randall K., M.D (1990). Cyclops Syndrome: Loss of Extension Following Intra-Articular Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery. 6 (3): 171-178. Published by Raven Press, Ltd. Arthroscopy Association of North America

25. Jackson, Douglas W., M.D. and Gasser, Seth I., M.D (1994). Tibial Tunnel Placement in ACL Reconstruction. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery. 10 (2): 124-131. Published by Raven Press, Ltd. Arthroscopy Association of North America

26. Johnson, Lanny L., M.D (1993). The Outcome of a Free Autogenous Semitendinosus Tendon Graft in Human Anterior Cruciate Reconstructive Surgery: a Histological Study. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery. 9 (2): 131-142. Published by Raven Press, Ltd. The J. of Arthroscopy Association of North America

27. Kenna, Bob, Simon, Timothy, M. S., Jackson, Douglas W., M.D. and Kurzweil, Peter R., M.D (1993). Endoscopic ACL Reconstruction: A Technical Note on Tunnel Lenght for Interference Fixation. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery. 9 (2) 228-230. Published by Raven Press, Ltd. Arthroscopy Association of North America

28. Kim, Sung-Jae, M.D., and Min, Byoung-Hyoun, M.D (1994). Arthroscopic Intra-articular Interference Screw Technique of Posterior Cruciate Ligament Reconstruction: One-Incision Technique. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery. 10 (3): 319-323. Arthroscopy Association of North America

29. Lysholm, Jack, M.D. and Gillquist, Jan, M.D (1982). Evaluation of knee ligament surgery results with special emphasis on use of scoring scale. The American Journal of Sports Medicine, Vol. 10, N-3. American Orthopaedic Society for Sports Medicine

30. Marans, Howard J., M.D., M. Sc., F.R.C.S.C., Hendrix, Michael R., B.Sc., M.B.Ch.B., M. Med. and Paterson, Roger S., M.B.B.S., F.R.C.S.C (1992). A new Femoral Drill Guide for Arthroscopically Assisted Anterior Cruciate Ligament Replacement. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery. 8 (2): 234-238. Published by Raven Press, Ltd. Arthroscopic Association of North America

31. Marlowe, Goble E., M.D (1994). Review of «Case Report: Revision Anterior Cruciate Ligament Reconstruction». The Joumal of Arthroscopic and Related Surgery. 10 (2): 153-155. Published by Raven Press, Ltd. Arthroscopy Association of North America

32. Maywood, Robert M., M.D., Murphy, Brian J., M.D., Uribe, John W., M.D. and Hechtman, Keith S., M.D (1993). Evaluation of arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction using magnetic resonance imaging. The American Journal of Sports Medicine, Vol. 21, N° 4. American Orthopaedic Society for Sports Medicine

33. McConville, Owen R., M.D., Kipnis, James M., M.D., Richmond, John C., M.D., Rockett, Sean E., M.D. and Michaud, Marc J., M.D (1993). The Effect of meniscal Status on Knee Stability and Function After Cruciate Ligament reconstruction. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery. 9 (4): 431-439. Published by Raven Press, Ltd. Arthroscopy Association of North America

34. Meyers, John F., M.D., Caspari, Richard B., M.D., Cash, James D., M.D. and Manning, James B., M.D (1992). Arthroscopic Evaluation of Allograft Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery 8 (2): 157-161. Published by Raven Press, Ltd. Arthroscopy Association of North America

35. Mills, C.A., M.B., Dip.Anat, F.R.A.C.S., A.A. Orth. A., and Henderson, I.J.P., M.B., B.S., F.R.A.C.S., F.A. Otrh (1993). A. The Rubber Fat Pad Retractor: Use in Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery. 9 (3): 332- 333. Published by Raven Press, Ltd. Arthroscopy Association of North America

36. Muscolo, D., Ayerza I., Ayerza M., Makino A (1990). Reconstruction Artroscópica del Ligamento Cruzado Anteriorcon Tendon Rotuliano. Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, Volumen 55, Tome, 1: 108-119, Abril

37. Noyes F., Butler D., Grood E., et al (1984). Biomechanical analysis of the normal ligament grafts used in knee ligament repairs and reconstructions. J.B.J.S. Vol. 64-a, T.3: 344-352, March

38. Otero, Angelo, M.D. and Hutcheson, Lonn, M.S (1993). A Comparison of the Doubled Semitendinous/Gracilis and Central Third of the Patellar Tendon Autografts in Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery 9 (2): 143-148. Published by Raven Press, Ltd. Arthroscopy Association of North America

39. Paulos, Lonnie E., M.D. and Cooper, Jerry L., M.D (1993). Surgical Technique for the Use of Allografts as Anterior Cruciate Ligament, Meidla Collateral Ligament and Lateral Collateral Ligament Substitutes. Sports Medicine and Arthroscopy Review, 1: 92-102. Raven Press Ltd., New York

40. Richmond, John C., M.D., Manseu, Christopher J., M.D., Patz, Robert, M.D. and McConville, Owen, M.D (1992). Anterior cruciate reconstruction using a Dacronligament prosthesis. A long-term study. The American Journal of Sports Medicine, Vol, 20, N° 1. American Orthopaedic Society for Sports Medicine

41. Saddemi, Stephen R., M.D., Frogameni, Anthony D., M.D., Fenton, Paul J., M.D., Hartman, Joanna L. P.T. and Hartman, William, M.Ed., L.P.T., A.T.C (1993). Comparison of Perioperative Morbidity of Anterior Cruciate Ligaments Autografts versus Allografts. The Journal Of Arthroscopic and elated Surgery 9 (5): 519-524. Published by Raven Press,. Ltd., 1993. Arthroscopy Association of North America

42. Sgaglione, Nicholas A., M.D., Del Pizzo, Wilson, M.D., Fox, James M., M.D. and Friedman, Mark J., M.D (1993). Arthroscopically assisted anterior cruciate ligament reconstruction with the pes anserine tendons. Comparison of results in acute and chronic ligament deficiency. The American Journal of Sports Medicine, Vol. 21, N-2. American Orthopaedic of North America

43. Shachter S., Buttaro J. et al (1993). Lesiones inveteradas del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatologfa, Vol. 51, Tomo 3: 207-223, 984

44. Shapiro, Jeffrey D., M.D., Cohn, Bruce T., M.D., Jackson Douglas W., M.D., Postak, Paul D., B.S., Parker, Richard D., M.D. and Greenwald A. Seth, D. Phil (OXON) (1992). The Biomechanical Effects of Geometric Configuration of Bone-Tendon Autografts in Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. The Journal of Arthrocopic and Related Surgery. Published by Raven Press, Ltd. Arthroscopy Association of North America

45. Shelbourne, K Donald, M.D., Retting, Arthur C., M.D., Hardin, Gregory, M.D. and William, Richard I (1993). Miniarthrotomy versus Arthroscopic-Assisted Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with Autogenous PatellarTendon Graft. The Journal of Arthroscopic and Related Surgery 9 (1): 72-75. Published by Raven Press, Ltd. Arthroscopy Association of North America

46. Sherman, Mark F., M.D., Liebers, Lawrence, M.D., Bonano, Joel R., M.D., Podesta, Luga,. M.D., and Reiter, Ira, R.P.T (1991). The long-term follow-up of primary anterior cruciate ligament repair. Defining a rationale for augmentation. The America Journal of Sports Medicine, Vol. 19, N° 3. American Orthopaedic Society for Sports Medicine

47. Shino, Konsei, M.D., Nakata, Ken, M.D., Horibe, Shuji, M.D., Inoue, Mashairo, M.D. and Nakagawa Shigeto, M.D (1993). Quantitative evaluation after arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction. Allograft versus Autograft. The American Journal of Sports Medicine, Vol. 21, N° 4. American Orthopaedic for Sports Medicine

48. Shino, Konsei, M.D., Nakagawa, Shigeto, M.D., Inou, Mashairo, M.D., Horibe, Shuji, M.D. and Yoneda, Minoru, M.D (1993). Deterioration of pattellofemoral articular surface after anterior cruciate ligament reconstruction. The American Journal of Sports Medicine, Vol. 21, N° 2. American Orthopaedic for Sports Medicine

49. Souryal, TarekO., M.D.and Freeman, Tandy R.,M.D (1993). Intercondylar notch size and anterior cruciate ligament injuries in athletes. A prospective study. The American Journal of Sports Medicine, Vol.21, N° 4. American Orthopaedic for Sports Medicine

50. Tegner, Yelverton, M.D. and Lysholm, Jack, M.D. Ph D (1985). Rating Systems in the Evaluation of Knee Ligament Injuries. Clinical Orthopaedic and Related Research, N° 198, September, pp. 4349

51. Yack, H. John, PhD., Collins, Cynthia E., M.S. and Whieldon, Terry, M.S (1993). Comparison of closed and open kinetic chain exercise in the anterior cruciate ligament-deficient knee. The American Journal for Sports Medicine, Vol. 21, N° 1. American Orthopaedic Society for Sports Medicine