1Instituto Nacional de Educación Física Madrid.

2Facultad de Cultura Física, Univ. de Las Tunas, (Cuba).

Resumen

INTRODUCCION

La mejora de los niveles de fuerza, potencia, y velocidad, son factores de gran importancia para optimizar el rendimiento en los deportes con gestos explosivos como el softball, en el cual es indispensable la aplicación de un alto nivel de fuerza para alcanzar una altísima velocidad de movimiento contra resistencias muy ligeras. (McBride 2002; Verchoshansky 2002). Estas características deben ser consideradas al realizar los ejercicios de preparación física, donde, todavía no esta bien determinado en que medida el control de la fuerza, velocidad y potencia producida en cada gesto influyen en la eficiencia para mejorar las acciones propias del deporte.(Baker and Nance 1999; Biscioti 2001)

En los ejercicios realizados contra resistencias externas que actúan por medio de la gravedad, (masa constante), aunque el sujeto intente siempre aplicar la máxima aceleración, a medida qua aumenta el peso a vencer la velocidad disminuye con una relación casi perfecta respecto el aumento de la magnitud de la resistencia. (Baker 2001ª; Randall Et al 2002)

Teniendo en cuenta que las adaptaciones producidas por los entrenamientos de fuerza son especificas no solo respecto a la magnitud de la resistencia utilizada sino también a la velocidad y potencia producida, al elegir los ejercicios de preparación física también es importante considerar que influencia tendrán estos sobre el rendimiento deportivo especifico y cuales son los niveles de fuerza velocidad y potencia adecuados para lograr un aumento del rendimiento especifico. En dos estudios realizados con jugadores de rugby, Baker (2001); Baker et al (2001) demostraron una relación entre el nivel de rendimiento específico y los valores de potencia mecánica desarrollada en pres de banca y sentadilla paralela, lo cual fue corroborado por McBride et al (2002) que han visto que cuanto mayor es el nivel de rendimiento de los deportistas mas potencia producen en los ejercicios inespecíficos, siendo este factor el que mas correlación muestra con la eficiencia acciones explosivas como los lanzamientos, saltos, etc, mientras que en los sujetos de menor nivel, el rendimiento estaría relacionado y limitado no solo por este factor sino también por el nivel de fuerza máxima.

En este trabajo nos propones analizar las posibles relaciones cinéticas, expresadas por los niveles de fuerza máxima (FM), potencia media (WM), potencia pico (Wp), absolutas y con relación al peso corporal y la velocidad máxima, media y pico (Vm y Vp) manifestadas al realizar el pres de banca y la sentadilla, ejecutados en multipower con distintos niveles de resistencias (Kg), sobre ciertas acciones especificas del softball como son, la carrera de velocidad y el lanzamiento.

Hipótesis

- Existe una baja relación entre la Fuerza Máxima alcanzada en los Ejercicios No Específicos y la velocidad de los gestos específicos.

- Los niveles de potencia y velocidad logrados en los ejercicios inespecíficos tienen una alta relación con la velocidad de los gestos específicos.

METODOS

Se estudiaron 9 jugadoras, del equipo de softball de la ESPA de la provincia de Las tunas, Cuba, de entre 16 y 17 años, que fueron valoradas en diversos test, (específicos y no específicos) Los test específicos se seleccionaron según el criterio del entrenador y eran los comúnmente realizados por este equipo en diversas fases de la temporada. Los test inespecíficos fueron determinados a partir de dos ejercicios comúnmente utilizados en la preparación física de fuerza en estas jugadoras.

DESCRIPCION DE LOS TEST ESPECIFICOS

- Carrera home 1º (CH1º): El sujeto parte de posición de pie, y se desplaza corriendo a máxima velocidad desde home a primera base (18,24m). El tiempo de desplazamiento fue determinado por un sistema de integrado ERGOTESTER PLUS Globus Italia, compuesto por un miniordenador y 1 barrera de fotocélulas. Un evaluador se colocaba a 1 m del sujeto y al pulsar la tecla Start en el miniordenador ERGOTESTER emitía un sonido con el cual se indicaba la partida, para que el sujeto se desplazara a máxima velocidad hacia 1º base. El tiempo era determinado por una barrera creada por un sistema de fotocélulas colocado a 30cm del suelo justo por encima del borde más próximo de la 1º base.

- Lanzamiento a home (lz mph): El sujeto se coloca en posición de fildeo, (piernas en posición de paso con la pierna contraria a la de la mano del guante, mas adelantada, rodillas flexionadas, y tronco ligeramente inclinado al frente, los brazos extendidos adelante, cabeza levantada y vista al frente). La pelota se colocará en el suelo a una distancia de 1m del sujeto, el cual al escuchar una señal sonora, se desplazaba hacia la pelota la recogía y lanzaba por encima del hombro aplicando la mayor fuerza posible hacia primera base. Los lanzamientos se realizaron desde diferentes posiciones según el puesto de cada jugadora: Las jugadoras de cuadro, lanzaron desde la posición del Short Stop, las jardineras lanzaron desde la posición del jardín central, y las lanzadoras lanzaron desde el área de lanzamiento.

Se determinó la velocidad de lanzamiento de la pelota, en millas por hora (mph), con una pistola radar (jugs cord less radar gum)**, colocada entre el sitio de lanzamiento y el objetivo y sostenida por un evaluador experto que la sostenía a una distancia de 8m, a la altura del pecho del sujeto que lazaba, y dirigiéndola hacia el sitio de lanzamiento para detectar la velocidad en los primeros 5mt del mismo.

TEST INESPECIFICOS

Se seleccionaron 2 ejercicios comúnmente aplicados en el la preparación física de este deporte: Pres de banca (PB-M) y sentadilla paralela, (SP-M) ambos realizados en multipower, en forma explosiva para disminuir la fase de des aceleración final (Newton and Kraemer 1994; McEvoy And Newton 1998)

- PB-M: El sujeto se colocaba en un banco plano, apoyando la espalda sobre la superficie, con los pies totalmente apoyados sobre el suelo, intentando reducir al máximo el arco lumbar. La barra era cogida con los brazos extendidos a la altura de la 1º costilla, y se bajaba en forma controlada hasta rozar el pecho, momento en que debía invertir el movimiento y acelerar la barra hacia arriba lo mas rápido posible.

- SP-M: El sujeto se colocaba debajo de la barra, con el tronco recto, vista al frente, y una abertura de pies seleccionada libremente por ejecutante pero que no debía superar el doble del ancho biacromial ni ser mas estrecha que este. La barra se apoyaba a la altura de la 7º vértebra cervical. El sujeto debía bajar en forma controlada, hasta llegar a tener la parte inferior del muslo paralela al suelo, y desde éste posición invertir el movimiento bruscamente para retornar aplicando la mayor aceleración posible a la posición inicial. (Baechle et al 1994) En ambos ejercicios se indicaba controlar la velocidad de movimiento en la fase de descenso previo para evitar la influencia del aprovechamiento de la capacidad elástica muscular en la potenciación de la acción concéntrica, la cual debía ser realizada con la mayor explosiva para procurar alcanzar la máxima velocidad y potencia en el gesto completo (Komi et al 2000; Newton and Kraemer 1994)

- Test de MR directa: Se determinó el valor en Kg de 1 máxima Repetición (MR), representado por el peso (Kg) que podía ser desplazado una vez y no dos, según la metodología descripta por Baechle et al 2000.

- Test de Fuerza-Velocidad-Potencia: Se estimo el nivel de fuerza máxima (FN), potencia media (WM), potencia pico (Wp), velocidad media (Vm) y pico (Vp), al desplazar la barra aplicando la máxima aceleración posible contra resistencias sub máximas, que iban desde el 30% hasta el 100% del peso máximo determinado en el test de MR.

Realización de los Tests: Los test se realizaron en 3 sesiones deferentes: El primer día se realizaron los test específicos, 48 horas después, los test de MR, en los que se evaluó primero el ejercicio de pres de baca, y 20min, después, para evitar los efectos de la fatiga acumulada, el ejercicio de sentadilla paralela. Luego de estos test los sujetos continuaban con su entrenamiento de softball habitual pero no realizaban ningún trabajo de fuerza. Una semana después se evaluaban los test progresivos de fuerza-velocidad-potencia, que eran aplicados en el mismo orden que los test de MR, pero se dejaba un pausa de 30min entre la finalización de un test y el otro.

METODOLOGIA DE REALIZACION DE LOS TEST DE FUERZA-VELOCIDAD-POTENCIA

Se aplicó un protocolo a resistencias crecientes que comprende la ejecución de varias series de 2 a 3 Repeticiones, donde el sujeto debe intentar aplicar, en cada movimiento, la máxima aceleración posible a la resistencia a vencer. Entre cada serie se intercálala una pausa de recuperación de 3 a 5min. para garantizar una completa recuperación neuromuscular. (Gonzales Badillo y Ribas Serna 2003) Este protocolo permite comprobar el valor de MR, y al mismo tiempo obtener los niveles de fuerza aplicada, velocidad, potencia, en un amplio espectro pesos desde los muy ligeros (30 al 40%), moderados (41 al 60%) altos (61 al 80%), casi máximos (81 al 90%) y máximos (mas del 90%), de modo de poder configurar un perfil de las capacidades de fuerza ante diferentes magnitudes de resistencias, para establecer un diagnostico preciso del rendimiento del sujeto.(Bosco 1991) Se utilizó un transductor de movimiento lineal (Real Power, Globus Italia) que consiste en un encoder rotatorio, que funciona con un sistema de dinamo, y consta de un registro mínimo de posición de 1mm y un cable cuyo extremo se aseguró arbitrariamente en un sitio específico de la barra de modo de no molestar la ejecución del ejercicio. El funcionamiento del encoder permite que el cable se desplace en forma vertical, según la dirección del movimiento, detectando e informando de la posición de la barra cada 5 milisegundos (500hz) a un interfase conectado a un ordenador, donde con el software REAL POWER 2001 versión J 62c. se calcularon automáticamente los valores de fuerza, velocidad y potencia.

Determinación del Peso inicial

Siendo el objetivo del test evaluar la máxima producción de fuerza en el mayor espectro de resistencias posibles, la primera serie debía ser de una magnitud relativamente baja, para lo cual se comenzó con un peso equivalente al 30% de la MR D. (Verchoshansky 2002)

Estimación de las series totales a realizar

Una vez determinada el peso inicial debe considerarse que si bien hay que obtener datos con la mayor cantidad de resistencias posibles que representen porcentajes de peso relacionados a las diferentes direcciones de fuerza, también hay que evitar realizar un gran volumen de series que induzcan a una fatiga neuromuscular que perjudique el rendimiento en las ultimas fase de la evaluación, (Kraemer Et al 1996) Por consiguiente hemos determinado la realización de 8+2 intentos, de los cuales: La 1º y 2º serie deberían realizarse con pesos ligeros 30 al 45%, La 3º y 4º serie con pesos medios entre el 50 al 65%, La 5º y 6º serie con pesos medios-altos entre 70 y el 80%; La 7º y 8º Serie con casi máximos y máximos, entre el 85 al 95 o 100%.

Estimación del Peso Final y su incremento secuencial a través de las series

Una vez determinado el valor de las resistencias inicial y final y considerando el numero máximo de series a efectuar, debe considerarse el incremento de los pesos, para que se puedan valorar los porcentajes cercanos a los enunciados anteriormente, por lo cual se aplicó la siguiente formula para determinar la cantidad de peso a incrementar entre series:

(Peso de 1MR directo – Peso inicial) / (Series totales –1), = KIES

KIES = Kilos a incrementar entre series.

Por ejemplo, si un sujeto tiene una MR de 40K, la determinación del peso inicial será:

40 * 30% = 12 K

Los kilos a incrementar de serie a serie serán:

KIES = (12-40)/(8-1) = 4k

Por lo cual el test iniciaría con un peso de 12K, y se incrementaría de a 4K por serie.

Finalización del test y estimación del peso máximo 1MR

De acuerdo al nivel de MR determinado en el test inicial, así como la percepción subjetiva que expresaba el sujeto al final de cada serie, se estimó la evolución de los pesos a lo largo del test progresivo (Randall et al 2002) De esta manera, cuando el sujeto se aproximaba al valor de MR, las pausas se alargaban llegando a ser de 5min antes de realizar la última serie, en la cual se debía movilizar un peso muy próximo al alcanzado en el test de MR directo (Lesuer et al 1997; Kemmler, et al 2000)

Aclaración: La determinación de la Resistencia Máxima movilizada en la sentadilla paralela se efectúo considerando el Peso corporal de los sujetos como parte de la resistencia a vencer.

Análisis estadístico

Se determinó el coeficiente de correlación de Pearson, (r) y de determinación (r^2) ente las variables consideradas de mayor influencia para las expresiones de fuerza velocidad y potencia tomando como variables independiente a las producidas en los ejercicios inespecíficos, mientras que las variables dependientes fueron las recogidas desde los test específicos. Se estableció un nivel de significancia de p< 0.05

RESULTADOS

En las tablas siguientes se muestran el peso corporal y los valores de cada sujeto, en los test específicos (Tabla 1) y no específicos, (Tabla 2 y 3) así como las correlaciones (r), y coeficiente de determinación (r^2) encontrados entre los parámetros evaluados de los test específicos y no específicos. También se reportan los porcentajes de peso en los cuales se localizan los valores de Wm abs, y Vm

Tabla 1. Sujeto Peso Corporal Kg. CH1º (seg) Lanz mph (V mph)

V mph = velocidad alcanzada por la pelota en millas por hora.

Tabla 2. Test inespecífico Sentadilla paralela Multipower (SP-M)

Tabla 3. Test inespecífico Pres de banca Multipower (PB-M)

%WM*: Porcentaje de RM en el que se localiza la Máxima potencia Media lograda en

el test

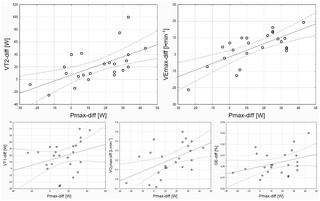

Tablas 4. r y r^2 en Sentadilla Paralela

*Sig < 0.05

Tabla 5. r y r^2 en Pres banca.

*Sig < 0.05

De acuerdo a estos resultados al considerar el test de CH1º se acepta la primera hipótesis y rechaza la segunda, en los dos ejercicios evaluados, pero en el test de Lz mph, respecto a la sentadilla paralela, se aceptan la primera y segunda hipótesis, mientras que respecto al pres de banca se rechaza la primera, y acepta la segunda hipótesis

CONCLUSIONES

El hallazgo principal de este estudio es la alta influencia de los ejercicios de fuerza realizados con máxima velocidad, potencia, y un cierto grado de similitud mecánica sobre la velocidad lograda en el lanzamiento, lo cual es considerado un factor de gran importancia en los resultados de este deporte. (McEvoy And Newton 1998; McBride Et al, 2002).

La Wm máxima se localiza en SP-M al 64.05+4.96%, y en al PB-M al 62.97+ 11.72 de la RM, ligeramente mas alto respecto a los valores reportados por Gonzáles Badillo y Gorostiaga, (2000) que indican que, en este tipo de ejercicios, la Wm tiende a localizarse, sobre el 50% de la RM, sin embargo, Baker (2001) y Baker Et al (2001) reportan que la localización de los pesos donde se expresa la Wm pueden variar con relación al nivel de rendimiento, localizándose en porcentajes de peso más altos en los sujetos con bajos niveles de fuerza máxima, lo cual coincide con los resultados de este estudio.

La Vm y Vp máximas siempre se alcanzan con los pesos más bajos, movilizados durante el test progresivo, lo cual es de esperar debido a la correlación negativa muy alta existente entre fuerza-velocidad en los ejercicios con medios isoinerciales (Biscioti 2001; Gonzáles Badillo y Ribas Serna 2003)

La correlación positiva y significativa encontrada entre la Velocidad de lanzamiento en el test lz mph y la RM en el pres de banca (Tabla 5) es de esperar, debido al nivel de rendimiento, medio a bajo de los sujetos evaluados, lo cual coincide con varios estudios realizados por Baker (2001; 2001ª) con jugadores de Rugby en los que se vio que cuanto menor es el nivel de rendimiento mayor influencia tiene el la fuerza máxima sobre la capacidad de producir altos nivel de potencia y velocidad, mientras que en los jugadores de mayor nivel, el factor mas importante es la potencia mecánica, ya que la fuerza máxima se mantiene dentro de parámetros estables, los cuales se alcanzan luego de años de entrenamiento. Por otro lado, en la sentadilla paralela solo se vieron relaciones positivas y significativas entre la Vm y la WM KP con el test de lz mph, mientras que no se encontraron relaciones significativas entre ningún otro de los parámetros valorados. (tabla 4) Esto podría explicarse por las características del test, que exige un eficiente control de propio cuerpo realizando un rápido y coordinado movimiento con el tren inferior para dar una base de apoyo segura que permita desarrollar un lanzamiento eficiente. Además el gesto de sentadilla tiene una relación mecánica poco especifica hacia la carrera de velocidad desarrollada en el test CH 1º. (Stiff, y Verkhoshansky 2000; Haff and Potteiger 2001)

En resumen podemos afirmar que si bien la mejora de los niveles de Fuerza Máxima (MR) en sujetos de medio a bajo nivel influencia positivamente la velocidad de lanzamiento, el mantener una alta correspondencia mecánica entre los ejercicios inespecíficos y los específicos, así como una elevada velocidad y potencia de movimiento, serían los aspectos más significativos a considerar para prescribir los ejercicios de preparación física destinados a mejorar el rendimiento en los deportes como el softball. (Siff y Verchoshansky 1996)

Recomendaciones y aplicación práctica

Al entrenar con sujetos de medio a bajo nivel, tanto desde el punto de vista físico como técnico, la mejora de los niveles de fuerza máxima en los ejercicios de fuerza, puede influir positivamente, en el rendimiento especifico pero cuanto mas alto es el nivel de los sujetos el factor mas afectado por los métodos, sistemas y formas de aplicar los entrenamientos, así como las estrategias de planificación pasa a ser la potencia mecánica producida. (Bosco 1991; Baker 1998; Baker et al 1998; Baker and Nance 1999; 2001; 2001ª, Gonzáles Badillo 2000: Naclerio 2001; Weiss et al 2002) De todos modos coincidimos con Verchoshansky (1996; 2002) y De Renne (2001) en que para seleccionar los ejercicios de preparación física siempre se debe considerar una alta correspondencia mecánica con los gestos específicos del deporte, aplicando la fuerza con la máxima aceleración desde el inicio hasta el final del movimiento, intentando alcanzar la máxima velocidad y potencia posible en cada gesto, ya que estas constituyen premisas indispensables para crear las adaptaciones neuromusculares adecuadas que caracterizan los gestos explosivos en los deportes como el softball. (McEvoy 1998; Verchoshansky 1996)

Notas

**Pistola radar (jugs cord less radar gum) detecta la velocidad pico de la salida del lanzamiento. Tiene un rango de velocidad de 25 a 125mph (millas por horas).Consta de baterías de 2 libras, altura 24.5 cm. Ancho 8.89cm.Largo 19.05 cm. Temperatura de operatividad -4ºf hasta 140 fiabilidad del display + 1mph. El tiempo de adquisición de los datos es de 0.021seg. Potencia de salida 5mw nominal .Densidad de potencia 0.5mw/cm2.

REFERENCIAS

1. Armtrong, D (1993). Power Training The key to Athletics Success. NSCA journal, vol 15 nº6, pp 7-10

2. Baechle T.R., Eaerle R W., and Wathen D (2000). Essential of Strength Training and Conditioning (NSCA). 2º Edition Human Kinetics, Champaign IL

3. Baker D (2001). A series of studies on the training of High Intensity Muscle Power in Rugby League Football Player Journal of Strength and Conditioning Research. Vol 15 nº2, pp 198-209

4. Baker D (2001). (2001ª) Comparison of upper body strength and power Between Professional and College Aged Rugby League Player. Journal of Strength and Conditioning Research Vol 15nº1, pp 30-35

5. Baker D (1998). Applying the in-Season Periodization of strength and power Training to Football, Strength and conditioning. Vol 20nº2, pp 18-24

6. Baker D. and Nance S (1999). The relationship Between Running Speed and Measure of strength and power in professional Rugby league player. Journal of Strength and Conditioning Research Vol 13 nº3, pp 230-235

7. Baker D. and Nance S (1999). the relationship Between Strength and power in professional Rugby league player. Journal of Strength and Conditioning Research Vol 13 nº3, pp 224-229

8. Baker D. Nance S., Moore M (2001). The load that maximizes the averages mechanical power Output during Explosive Bench press throws in highly trained athletes. Journal of Strength and Conditioning Research Vol 15 nº1, pp 20-24

9. Baker D., Nance S., Moore M (2001). The load that maximizes the averages mechanical power Output during jump squat in power trained athletes. Journal of Strength and Conditioning Research Vol 15nº1, 2001, pp 92-97

10. Bembem M. G, and McCalip G (1999). Strength and Power as a function of age. journal of strength and conditioning research, Vol 13nº4, pp 330-338

11. Biscioti J.N (2001). La modalità isoinerziale come Metodica D`Indagine Nell Ambito della Funzioalità Biomecanica Musculare. Asesoria Científica Globus italia Publicación interna

12. Bosco C (2000). La fuerza Muscular Aspectos metodológicos. Edit INDE

13. Bosco, C (1992). La valutazione della Forza con il test di Bosco. Società Stampa Sportiva, Roma

14. Bosco C (1991). Nuove Metodologie per la valutazione e la programmazione dell´allenamento. Rivista di Cultura Sportiva, nº 22 p 13-22

15. Bosco C, Belli A, Astrua, Tihanyi J, Pozzo R, Kellis S, Tsarpela O, Forti C, Manno R, Tranquilli C (1995). A dynamometer for evaluation of dynamic muscle Work. Eur J Appl Physiol Vol 70Nº5 pp 379-386

16. Campos G.R, Luecke T, Tomas K, Hagerman F.C., Hikida R.S., Ragg K, Kraemer W.J., Staron R.S (1998). The effects of three different Resistance Training Regimen on Muscle Fiber Type Composition. Med. And Sci. in sport And Exc. Vol 30 nº5 Supp S207 (1176)

17. Chandler, J. T (2000). Letters To the Editor. Strength & Conditioning Journal, V22, nº2 pp 12-13

18. Chandler, J. T (2000). Letters To the Editor. by Naclerio A. F. Strength & Conditioning Journal, V23, nº1 pp 7-9

19. Crill M, Campos G, Staron R.S., Hagerman F.G., Luede T, Bailey T, Kraemer W.J., Hikida R.S (1998). Different Resistance Training Protocols and Skeletal muscle fiber hypertrophy. Med. And Sci. in sport And Exc. Vol 30 nº5 Supp S207 (1180)

20. De Renne C., Ho K.W., and Murphy J.C (2001). Effects of General, special and Specific Resistance Training on Throwing Velocity in Baseball. E Brief Review, Journal of strength and conditioning Research, Vol 15 nº1, pp148-156

21. Egger J. P. Locatelli E., Astrua M. Padulles J. M (1992). Valutazione e programmazione Personalizzate dell´Allenamento della Forza. Rivista di cultura sportiva SDS, Nº 26, pp 31-34

22. Fleck S. J. And Kraemer W. J (1997). Designing Resistance Training Programs. 2º Edition, Human Kinetics

23. Gaasvaer, J. I.; Bahr, R (1999). FACSM the musclelab® – a new method for the evaluation of dynamic muscle action. Med and Sci. in sport and Exc. Volume 31 nº5 Supplement May pp S280

24. Gonzales Badillo J.J. y Ribas Serna J (2003). Bases de la Programación del Entrenamiento de la fuerza. Edit inde

25. Garhammer J., and Takano B (2000). Training for Weightlifting, Chapter 16 in Komi P.V., Strength And Power in Sport. Blackwell Scientific Publication

26. Haff G. and Potteiger J.A (2001). A Brief Review: Explosive Exercises and Sports Performance. National Strength and Conditioning Association Vol 23nº 3. pp 13-20

27. Hartman E (1994). Biomechanical factors in human strengt. Strength & conditioning , Vol 16 nº 1 p 46-53

28. Harman E (1993). Strength and Power Definition of Terms. NSCA journal, Vol 15, nº6 pp 18-20

29. Hedrick A (1993). Literature Review high Speed Resistance Training. NSCA journal Vol 15nº6, pp 22-30

30. Kathleen M. Knutzen, Brilla Lorraine, R. and Caine Dennis (2000). Validity of 1 MR Prediction Equation for Older Adults. Journal of strength and conditioning research, Vol 13 nº3, pp 242-246

31. Kerksick C. and Mayhew J.L (2000). Seven to ten Repetition Maximum load for predicting One repetition maximum Bench press in high School Male Athletes. Journal of strength and conditioning research, Abstract from 2000 NSCA conference, Vol 14 nº3 pp 364

32. Kemmler, W. Lauber D. Mayhew J.L. and Weineck J (2000). Predicting One Repetition Maximum Bench Press Performance in elite European Female Power lifters. Journal of strength and conditioning research, Abstract from 2000 NSCA conference, Vol 14 nº3 pp 364

33. Knebel K. P (1996). Potenziamento Funzionale ed allenamento della forza. Rivista di cultura sportiva (SDS) nº 34 p 36-45

34. Kraemer W. Fleck S. Williams J.E (1996). Strength and power training: Physiological mechanism of adaptation. Exercise and Sport sciences review Vol 24 p363-397

35. Lesuer D. A, McCormick J.H, Mayhew J, L, Wasserstein R.L. Arnold D.M (1997). he Accuracy of seven prediction equation for estimating 1 RM Performance in the Bench Press, Squat, and Dead lift. Journal of Strength & Conditioning Research Vol 11 nº 4 pp 211-213

36. Lupo S., Morbidelli Q., Sollai R., Alippi B (1992). Una Nuova Metodioca di valutazione della Forza. Rivista di cultura sortiva, SDS Nº 24, pp 66-71

37. McEvoy K. P. And Newton R. U (1998). Baseball Throwing Speed, and Base Running Speed: The effects of ballistic Resistance Training. Journal of strength and conditioning research, Vol 12 nº4, pp 216-221

38. Mayhew J L. Ball T.E. Arnold M.D. and Bowen J (1992). Relative muscular endurance performance as a predictor of bench press strength in college men and woman. Journal of Applied Sport Science Research, Vol 6 nº 4 pp 200-206

39. McBride J. M., Triplett-McBride T., Davie A., and Newton R, U (2002). The effect of Heavy Vs Light Load Squats on the development of Strength, Power and Speed. Journal of strength and conditioning research, Vol 16nº1, pp 75-82

40. Morales J. and Sobonya S (1996). Use of submaximal Repetition Tests for predicting 1-RM Strength in class athletes. Journal of Strength and Conditioning Research, Vol 10 nº3, pp 186-189

41. Naclerio A. F (2001). Entrenamiento de la fuerza con pesas: cómo determinar la intensidad del esfuerzo y los diferentes tipos de fuerza a entrenar. efdeportes – Buenos Aires – Año 6 – N° 29

42. Newton R, U, and Kraemer W,J (1994). Development Explosive Muscular power: implication for mixed Methods training Strategy. Strength and conditioning, Vol 16 nº5, pp 20-31

43. O'Shea P (1999). Toward an Understanding of Power. Strength and conditioning Journal Vol 21, nº5, pp 34-35

44. Pellis G (1987). Valutazione della Forza Massima Concetrica. Atti del Cogresso Nazionale di Medicina del Pallacanestro, 11,12,13 di Settembre,p 245-261 Roma Italia

45. Randall F., Gearhart, JR. Gross FF. L., Lagally K, M. Jakicc, J M. Gallagher J, A, Gallagher I G. and Robertson R, J (2002). Rating of perceived Exertion in Active Muscle During High Intensity and low Intensity Resistance Exercise. Journal of strength and Conditioning Research, Vol 16 nº1, pp 87-91

46. Sale G. D (1991). Testing Stregth and Power. chapter 3 in MacDougal J.C. Wenger H.A. Green H.J. Physiological Testing of high performance athlete 2º Edition, Human Kinetics, Champaign IL

47. Schmidtblicher D (1992). Training for power events. Chapter 18 in in Komi P.V., Strength And Power in Sport, Blackwell Scientific Publication

48. Simpson S. R Rozeneck R, Garhammer,J. Lascourse M and Storer T (1997). Comparison of one Repetition Maximums Between free weight and Universal Machines. Vol 11 nº2 pp 103-106

49. Stiff, M C. Verkhoshansky Y (2000). Superentrenamiento. Paidotribo

50. Stone Michael H., Collins D., Plisk Steven, Haff Greg, Stone M (2000). Training Principles: Evaluation and Methods of Resistance Training. Strength And conditioning Journal V 22,nº3 pp 65-76

51. Tesch Per A (1992). Training for Bodybuilding. Chapter 17 in in Komi P.V., Strength And Power in Sport, Blackwell Scientific Publication

52. Tihany I (1989). Sviluppo e preparazione della forza. Rivista di cultura Sportiva (SDS) nº 17, pp 12-17

53. Tous Fajardo J (1999). Nuevas Tendencias en fuerza y musculación. Barcelona: Ergo

54. Verchoshansky Y. V (1996). Componenti e Structura Dell impegno explosivo di Forza. Rivista di cultura Sportiva, nº34, pp 15-21

55. Verchoshansky Y. V (2002). Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo. Edit Paidotribo

56. Wathen D (1994). Chapter 26 in Baechle Thomas R. Essential of Strength Training and Conditioning (NSCA). Human Kinetics, Champaign IL

57. Weiss L, W, Fry A, and Relyea, G, E (2002). Explosive strength deficit as predictor of vertical jumping performance. Journal of strength and conditioning research, Vol16, pp 83-86

El impacto del rehabilitación de 8 semanas después de un período de cese de entrenamiento de 14 semanas en los luchadores grecorromanos

Resumen Antecedentes Este estudio tuvo como objetivo examinar los cambios en las condiciones...

Mayor mejora en la capacidad aeróbica después de un programa de entrenamiento polarizado que incluye entrenamiento de intervalos de ciclismo a baja cadencia (50-70 rpm) que la cadencia elegida libremente (por encima de 80 rpm)

ResumenEste estudio comparó el impacto de dos programas de capacitación polarizados (POL) en la...

Disparidades socioeconómicas en el riesgo de depresión: limitaciones del efecto moderado de los cambios de actividad física en Corea

ResumenEste estudio investiga la influencia de los cambios en los patrones de actividad física...

Caracterización del contenido y la calidad de los recursos de Internet en el entrenamiento del ejercicio en los síndromes de Ehlers-Danlos y el trastorno del espectro de hipermobilidad generalizada

Resumen Antecedentes Las personas con síndromes de Ehlers-Danlos (EDS) y trastorno del espectro de...

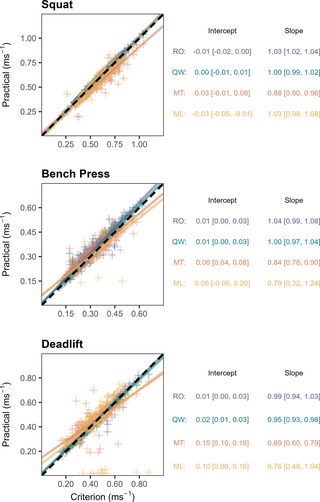

Validez concurrente de las nuevas aplicaciones basadas en teléfonos inteligentes monitoreando la velocidad de la barra en ejercicios de levantamiento de potencia

ResumenEl objetivo de este estudio fue determinar la validez de tres aplicaciones de teléfonos...