Resumen

INTRODUCCION

La explicación causal de la acción motriz intencional representa el principal reto al que se enfrentan los investigadores que abordan el estudio de los juegos deportivos colectivos1. En los deportes y prácticas psicomotrices la acción se construye individualmente; la ausencia de relaciones motrices interpersonales2 determina que el entorno del juego no se extienda más allá de la situación inmediata que afecta directamente a la persona actuante. Las conductas motrices de los deportistas suponen un fiel reflejo de la actividad intencional de cada individuo.

Sin embargo, en los deportes de equipo la acción se construye colectivamente mediante la interacción de los deportistas que participan en cada uno de los actos molares que la componen. Amedida que la acción evoluciona en el tiempo se hace más compleja, mediante la progresiva complicación de la estructura de relaciones interpersonales (definida como el sistema N+1 interviniente en la acción (y la dificultad para llevar a cabo los comportamientos solicitados (Serrano, 1996). La implicación de los participantes no se limita a un único entorno inmediato: su comportamiento se ve afectado por hechos que ocurren en escenarios en los que ni siquiera se hallan presentes. La actividad intencional que cada deportista dispone en los diferentes episodios del juego no se corresponde necesariamente con las conductas motrices que percibe un observador externo.

Tal singularidad encierra dos importantes obstáculos a la hora de comprender el comportamiento de los deportistas en la competición. En primer lugar, las conductas desarrolladas por los jugadores no son explicables directamente a partir de sus atributos personales. En las situaciones en que el comportamiento o la elección de los individuos depende de la intervención o la elección de otros sujetos, no suele ser posible llegar a agregados por la mera adición o extrapolación. En segundo lugar, la composición de las acciones individuales da pie a los llamados efectos agregados y puede hacer emerger efectos perversos3 en las conductas de los deportistas, que, a su vez, pueden convertirse en las condiciones no reconocidas de ulteriores situaciones.

Figura 1. El diseño de la investigación científica. FUENTE: King, Kehoane

y Verba

Ambas cuestiones devienen finalmente en la indeterminación con la que los comportamientos de los deportistas se presentan ante el observador (complejidad desde el punto de vista del observador). Ello dificulta, por un lado, orientar líneas de investigación en relación a parcelas concretas de los juegos deportivos colectivos (Castelo, 1994) y, por otro, el establecimiento de una correlación y/o coherencia entre la denominada lógica interna del juego y la lógica didáctica de intervención en el entrenamiento (Teodorescu, 1984).

¿Cómo superar esta situación? Esta es la pregunta a la que tenemos intención de responder en las páginas que siguen. En cualquier caso debemos dejar claro desde la introducción las posibilidades del trabajo. No pretendemos aquí sentar las bases de una teoría general de la acción motriz en los juegos deportivos colectivos capaz de contener todas las posibles ocurrencias de comportamiento que se suceden a lo largo de un encuentro ludo-deportivo. Nuestra intención es mucho más modesta en un sentido y más atrevida en otro. Más modesta porque desde el primer momento asumimos el alcance limitado que actualmente puede proponer una Teoría de los Juegos Deportivos Colectivos. Y más atrevida porque, a partir de la aceptación de tal condición, intentaremos definir los ejes sobre los que se deberían articular las explicaciones causales de la acción motriz intencional en los deportes de equipo.

EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL ANÁLISIS DE LOS JDC

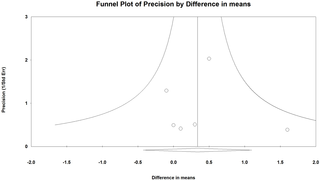

El diseño de la investigación científica tiene como objetivo la extracción de inferencias descriptivas o explicativas a partir de la información empírica que se tenga del mundo –ver Figura 1–. Para hacer estudios científicos suele ser indispensable describir con cuidado ciertos fenómenos, pero la acumulación de hechos no es, en sí misma, suficiente. Éstos pueden ser reunidos (por investigadores cualitativos o cuantitativos) de forma más o menos sistemática y, evidentemente, la primera es mejor que la segunda; sin embargo, nuestra definición de ciencia conlleva un paso adicional, que es el de utilizar los datos inmediatos para hacer inferencias que conduzcan a algo más amplio que no se observa directamente.

Ese algo puede entrañar una inferencia descriptiva (utilizar observaciones del mundo para revelar otros hechos que no se han observado) o una inferencia causal (conocer efectos causales a partir de los datos observados). El alcance de la inferencia puede delimitarse en el espacio y en el tiempo (el comportamiento de un equipo a lo largo de una serie de partidos) o puede ser más general (la estructura interna de los juegos deportivos). En cualquiera de los casos, lo que distingue la investigación científica es el objetivo de hacer inferencias que vayan más allá de las observaciones específicas que se han recogido (King, Kehoane y Verba, 2000).

Sin embargo, cuando la Teoría de los Juegos Deportivos pretende alcanzar ciertos objetivos, si no hay inferencia causal el análisis es insuficiente —ver Figura 2—. Esto significa que, al igual que una inferencia causal es imposible sin una buena inferencia descriptiva, ésta, por sí misma, suele resultar insatisfactoria e incompleta. No obstante, con esto no queremos decir que todos los investigadores de los deportes de equipo tengan que intentar, en cualquiera de sus trabajos, dar explicaciones causales a los fenómenos que estudian. A veces la inferencia causal es demasiado difícil y en otras muchas situaciones la descriptiva constituye el fin último de la empresa investigadora. En cualquier caso, esta tarea debe ser abordada con cautela. La inferencia es, por definición, un proceso imperfecto. Nuestra incertidumbre acerca de las inferencias causales nunca desaparecerá, pero esto no debe significar que evitemos extraerlas. Por el contrario, habrá que hacerlas en cualquier lugar que parezcan apropiadas, pero aportando al lector, al mismo tiempo, la mejor y más sincera estimación de su incertidumbre. Una vez llegados a este punto, tres cuestiones adicionales merecen ser destacadas —ver Figura 3—. En primer lugar, la naturaleza cambiante de los episodios lúdicos que conforman cada juego deportivo, resultado de los efectos de agregación de las acciones de los participantes, determina que los principios que han de ser desarrollados para dar cuenta de los fenómenos bajo consideración no pueden ser absolutos ni estables. El hecho de que un supuesto de trabajo se refiera a la inexistencia de principios absolutos válidos, conlleva la búsqueda de las restricciones bajo las cuales éstos operan y la de los determinantes múltiples del comportamiento como parte estratégica de la tarea de los investigadores, quienes han de describir y explicar este conjunto de restricciones de manera empírica. Este pensamiento nos conduce al cuestionamiento de una epistemología binaria (en torno a la oposición verdadero/ falso) en beneficio de una epistemología de ámbitos de validez (validez de las observaciones y discursos recogidos por el investigador, de las técnicas empleadas, de los conceptos propuestos o de las propias condiciones de la investigación). De esta forma, no habría enunciados acerca de los hechos deportivos que pudieran calificarse de verdaderos o falsos en general, sino de verdaderos o falsos en cierta medida, en ciertas condiciones, en ciertas circunstancias, que precisamente hay que tratar de explicitar mejor para darles mayor rigor científico. Esta crítica de las pretensiones universalistas de una teoría de la acción en los juegos deportivos pone el acento sobre la validez local o, si se prefiere, contingente en el espacio y el tiempo de los mecanismos sociales que generan y explican las conductas desarrolladas por los deportistas en la competición. En segundo lugar, el carácter relativo de las explicaciones en los juegos deportivos, frente al pretendido absolutismo de las leyes científicas, tiene dos consecuencias metodológicas importantes. Por un lado, no tiene sentido descartar la utilidad de un mecanismo explicativo a partir de un enfoque falsacionista popperiano. El hecho de que encontremos una, varias o muchas situaciones en las que un mecanismo no funciona, no nos legitima para desterrarlo de nuestra caja de herramientas analíticas. Por otro lado, es posible que un mismo hecho deportivo pueda ser explicado por la articulación de varios mecanismos explicativos, que podrían actuar en la misma dirección o, incluso, en direcciones contrarias.

Figura 2. Objetivos en el abordaje de los Juegos Depor tivos. FUENTE:

Lago (2000).

En el marco de esta perspectiva, se pueden evaluar las verdades científicas según su mayor o menor validez y su construcción más o menos rigurosa (por lo tanto no estamos ante una indistinción relativista del tipo “todo vale”). Pero si las verdades sobre los hechos deportivos son plurales también es para dar cuenta de los aspectos plurales de la realidad lúdica, que pueden distinguirse principalmente en función de su solidez. Los criterios a la hora de establecer esta solidez se referirían a: ámbito de validez, estabilidad temporal y grado de objetivación.

Finalmente, y en tercer lugar, a lo largo de este trabajo, la expresión teoría de los juegos deportivos se refiere a conceptos lógicamente interconectados, pero también de alcance limitado y modesto antes que amplios y grandes. Constantemente procuramos enfocar la atención sobre lo que podría llamarse teorías de alcance intermedio4; teorías que se sitúan entre las estrechas hipótesis de trabajo y las amplias especulaciones que abarca un sistema conceptual dominante, del cual se espera que se derive un número muy grande de uniformidades de conducta lúdica empíricamente observables; teorías que se refieren al rango de las explicaciones situadas entre las leyes científicas y la simple narración, que optan por la abstracción y la parsimonia para aislar los determinantes de cada fenómeno sometido a estudio, desechando los factores irrelevantes. Pero, sobre todo, dicho concepto supone una manera particular de hacer ciencia en el ámbito de los juegos deportivos.

Figura 3. Características de las explicaciones en el contexto de los

Juegos Deportivos. FUENTE: Lago (2000).

La noción de teoría de alcance intermedio va de la mano de una concepción sistémica de la acción motriz según la cual los comportamientos desarrollados por los participantes son explicables finalmente a partir de cálculos individuales de optimización de la situación de juego sobre los que ejercen influencia las relaciones motrices interpersonales que comunican a los deportistas entre sí. Los vínculos entre variables del terreno agregado social (que incluyen las acciones grupales (deben pasar ineludiblemente por el nivel micro de la acción individual, gobernada por la racionalidad instrumental. Tendríamos así mecanismos macro-micro, según los cuales lo social influiría en los comportamientos individuales; mecanismos micro-micro, que tratarían de aproximarse a la forma en que los individuos asimilan el impacto de los cambios a nivel macro; y, en fin, mecanismos micro-macro, que intentarían dar cuenta de la manera en el que el conjunto de las acciones individuales dan pie a los llamados efectos agregados El concepto de teoría de alcance intermedio también nos permite huir de las cajas negras que implican las leyes empíricas establecidas a partir de la observación y el uso de técnicas estadísticas más o menos sofisticadas. En cualquier caso, no se debe confundir la contrastación de hipótesis o la estimación paramétrica con la utilización de los métodos estadísticos como generadores de teoría sustantiva. Porque no es lo mismo utilizar éstos a fin de contrastar la relevancia de un mecanismo explicativo concreto en una situación determinada o para perfeccionar una explicación mediante la estimación de los parámetros relevantes del modelo, que optar por el simple descubrimiento de correlaciones estadísticas y la utilización de modelos de tipo caja negra, que no explican la vinculación entre explanans y explanandum.

Aun y todo, hay quien, dentro de los que cultivan la investigación en este campo de estudio, hablan como si esperasen, aquí y ahora, la formulación de la teoría de los juegos deportivos colectivos adecuada para abarcar grandes cantidades de detalles exactamente observados de conducta lúdica y lo bastante fructífera como para dirigir la atención de cientos de científicos a problemas pertinentes de investigación empírica. Nos parece ésta una creencia prematura y errónea.

No sólo sería más modesto y más realista, sino también más rentable desde el punto de vista intelectual, advertir la diferencia de edad y de experiencia duramente adquirida entre nuestra materia de estudio y el resto de disciplinas científicas. Percibir la diferencia permitiría guardar las proporciones. Sería evitar el error de suponer que todos los problemas culturales existentes en el mismo momento de la historia deben tener el mismo grado de madurez intelectual.

Esta insistencia sobre la desproporción entre los problemas prácticos que a veces se le asigna al investigador de los juegos deportivos colectivos y el estado de sus destrezas y conocimientos acumulados, no significa de ningún modo que el científico no deba trabajar en investigaciones pertinentes a problemas prácticos urgentes y que deba buscar deliberadamente los problemas triviales desde el punto de vista pragmático. La insistencia se propone sólo restaurar el sentido histórico. La urgencia o inmensidad de un problema práctico no implica la seguridad de su solución. En cualquier momento dado, los hombres están diversamente equipados para resolver problemas diferentes. Como apunta Merton (1972:16-17), debe recordarse que, aun por el repetido testimonio popular, la necesidad es sólo la madre de la invención; el conocimiento duramente acumulado es su padre. A menos que se unan ambas cosas, la necesidad sería estéril. Pero la esterilidad presente no significa que no pueda concebir en algún momento futuro en que sea adecuadamente apareada. No obstante, el consorte necesita tiempo (y sustento) si ha de alcanzar el tamaño y vigor necesarios para las demandas que se le harán.

No queremos concluir con todo esto que una teoría de los juegos deportivos deba adoptar de forma acrítica expectativas de conocimiento modestas; sino que parece razonable suponer que aquélla progresará en la medida en que su mayor interés esté en producir teorías intermedias, y se frustrará si la atención se centra exclusivamente sobre la teoría en general5. Creemos que nuestra principal tarea hoy es formular teorías especiales aplicables a campos limitados de datos y no buscar inmediatamente la estructura conceptual general suficiente para sacar de ella todas esas y otras teorías. Decir que son necesarias teorías generales y especiales es ser correcto y trivial: el problema es dar destino a nuestros escasos recursos. Lo que sugerimos es que el camino hacia sistemas conceptuales útiles en los juegos deportivos colectivos se construirá de una manera más eficaz mediante el trabajo sobre teorías especiales, y que seguirá siendo un plan no realizable en gran medida si se quiere formular directamente en este tiempo. De todos modos, es evidente que, a medio plazo, la teoría de los juegos deportivos colectivos debe avanzar sobre estos planos interconectados: a través de teorías especiales suficientes para campos limitados de datos deportivos y a través de la evolución de un sistema conceptual más general, adecuado para unificar grupos de teorías especiales. Concentrarse por completo sobre teorías especiales es correr el riesgo de salir con especulaciones ad hoc desconectadas, congruentes con un campo limitado de observaciones e incongruentes entre sí. Concentrarse por completo sobre un sistema conceptual general para derivar todas las teorías subsidiarias es correr el riesgo de producir grandes y opacos programas de investigación, con toda su variada sugestividad, todo su esplendor arquitectónico y toda su esterilidad científica. En el proceso de construcción de estas teorías de alcance intermedio, y asumiendo además el concepto de teoría en su sentido más amplio, la estrategia de la investigación debe superar secuencialmente tres niveles principales: el paradigmático, el teórico y el empírico –ver Figura 4–. El nivel paradigmático contiene los postulados y los enunciados de carácter epistemológico, ontológico y metodológico que determinan y regulan no sólo el procedimiento de construcción de las teorías, sino también los criterios según los cuales se lleva a cabo la investigación científica y se elaboran los esquemas explicativos.

En el segundo nivel, el lenguaje científico se centra en la presentación de proposiciones o enunciados que implican “explicaciones o interpretaciones de las relaciones observadas entre los hechos o fenómenos naturales”. Este conjunto de postulados de carácter hipotético, así como las variables explicativas que se ponen en relación, es lo que, con frecuencia, se considera teoría en el sentido más restringido de la palabra. Los esquemas teóricos o explicativos suelen estar vinculados a modelos de naturaleza matemática (modelos matemáticos) o de naturaleza empírica (modelos físicos o diagramas) que permiten bien interpretar los cálculos de las teorías, bien verificar sus postulados. A través de los modelos la teorías consigue una mayor aproximación a lo real y puede ser constrastada. En un tercer nivel, los términos y enunciados que representan los hechos y fenómenos directamente observables son eminentemente descriptivos. El nivel de referencia del lenguaje descriptivo es directo. Una vez establecidos los presupuestos básicos capaces de orientar las preguntas de los investigadores, es preciso contar además con un procedimiento de análisis cualitativo-cuantitativo apto para satisfacer las demandas de la investigación empírica. Ese procedimiento de análisis lo conforma la metodología observacional. La metodología observacional nos posibilita en el ámbito deportivo el conocer cualquier fenómeno lúdico desde el punto de vista que deseemos; basta con disponer de los instrumentos necesarios para observar las manifestaciones conductuales que se quieran examinar y para extraer la información pertinente de los datos obtenidos.

Figura 4. Estructura del lenguaje científico. FUENTE: Martín Acero

(1994).

La metodología observacional, cuya expansión es innegable en las últimas décadas y cuyo carácter científico se halla perfectamente avalado (Anguera, 1991; Bakeman y Gottman, 1997; Sackett, 1978; Suen y Ary, 1989), reúne unas características particulares en el estudio del comportamiento humano que la hace especialmente válida en el ámbito de los Juegos Deportivos Colectivos. Así, permite el registro de las conductas lúdicas en contextos naturales (terreno de juego o cancha), respeta la espontaneidad del comportamiento de los deportistas en la competición o entrenamiento (lo cual implica la ausencia de consignas o de preparación de la situación), ofrece la opción de llevar a cabo un seguimiento diacrónico a lo largo de un tiempo relativamente prolongado (una serie de partidos o una temporada, por ejemplo) y sobre todo, permite la elaboración de instrumentos ad hoc adecuados para cada tipo de estudio propuesto. Asimismo, la utilización de la metodología observacional en el deporte permite el acceso de los investigadores a la construcción de modelos formalizados (matematizados) en la explicación causal de la acción motriz.

NOTAS

1 A lo largo de este trabajo emplearemos indistintamente los

términos juegos deportivos colectivos, deportes de equipo y deportes colectivos.

2 La estructura de relaciones motrices interpersonales es el número

de individuos que participan en cada uno de los actos.molares que componen toda

acción sociomotriz (Serrano, 1996).

3 Entendemos por efectos perversos aquellas acciones que no son

explícitamente perseguidas por los agentes de un sistema y que resultan de su

situación de interdependencia (Boudon, 1977, 1981).

4 Véase, en este sentido, a Merton (1972).

5 Y ello sin menoscabo de reconocer que gran parte de lo que se llama

teoría de los juegos deportivos consiste en orientaciones generales hacia los

datos, sugiriendo tipos de variables que deben tomadas en cuenta de algún modo,

más bien que en enunciados claros, verificables, de relaciones entre variables

especificadas. Tenemos muchos conceptos, pero pocas teorías confirmadas; muchos

puntos de vista, pero pocos teoremas; muchas vías de acceso, pero pocas

llegadas. Quizás sería bueno poner interés en otra cosa.

REFERENCIAS

1. Anguera, M.T (1991). ausencia de consignas o de preparación de la situación), ofrece Metodología observacional en la investiga – ción psicológica (Vol. I). Barcelona: P.P.U

2. Bakeman, R.; Gottman, J.M. (1997). de un tiempo relativamente prolongado (una serie de partidos Observing behaviour. An intro – duction to sequentialanalysis. o una temporada, por ejemplo) y sobre todo, permite la elaboración Cambridge: Cambridge University Press

3. Boudon, R (1977). Effets pervers et ordre social. París: P.U.F

4. Boudon, R (1981). observacional en el deporte permite el acceso de los investigadores La lógica de lo social. Introducción al análisis sociológico. Madrid: Rialp

5. Bronfenbrenner, U (1987). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós

6. Bunge, M (1985). La investigación científica. Barcelona: Ariel

7. Castelo, J (1994). Fútebol. Modelo técnico-táctico do jogo. Lisboa: Ediçoes FMH

8. Garganta, J (1997). Para una teoría de los juegos deportivos colectivos. En A. Graça y J. Oliveira (eds): La enseñanza de los jue – gos deportivos, pp. 9-23, Barcelona: Paidotribo

9. Garganta, J (1997). los términos juegos deportivos colectivos, deportes de equipo Modelaçao táctica do jogo de futebol. Estudo da organizaçao da fase ofensiva em equipas de alto rendimento. Tesis doctoral no publicada, Porto: Universidade de Porto

10. King, G.; Kehoane, R.O.; Verba, S (2000). número de individuos que participan en cada uno de los actos El diseño de la investi – gación social. La investigación científica en los estudios cuali – tativos. Alianza Editorial: Madrid

11. Lago, C (2000). La acción motriz en los deportes de equipo de espacio común y participación simultánea. Tesis doctoral inédita, Universidad de A Coruña

12. Menaut, A (1982). Contribution a una approche theorique des jeux sportifs collectifs. Université de Bourdeaux: Tesis doctoral no publicada

13. Merton, R.K (1972). Teoría y estructura sociales. México: Fondo de Cultura Económica

14. Sackett, G.P (1978). Observing behaviour. Vol. II: Data collection and analysis methods, Baltimore: University Park Press

15. Suen, H.K.; Ary, D (1984). Analyzing quantitative behavioral observation data. Hilsdalle, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates

16. Teodorescu, L (1984). Problemas de teoria e metodogia nos jogos desportivos. Lisboa: Livros Horizonte

17. Anguera, M.T (1978). Metodología de la observación en las Ciencias Humanas. Madrid: Cátedra

18. Anguera, M.T (1983). Manual de prácticas de observación. México: Trillas

19. Anguera, M.T (1987). Mapas conductuales y cognitivos. En R. Fernández Ballesteros (coord): El ambiente. Análisis psicológico, pp. 81-102, Madrid: Pirámide

20. Anguera, M.T (1990). Metodología observacional. En J. Arnau, M.T

21. Anguera, M.T (1999). Observación en deporte y conducta ciné sico-motriz: aplicaciones. Barcelona: Universidad de Barcelona

22. Aracil, J (1986). Máquinas, sistema y modelos. Un ensayo sobre sistémica, Madrid: Tecnos

23. Aracil, J (1992). Introducción a la dinámica de sistemas. Madrid: Alianza

24. Bakeman, R.; Gottman, J.M (1989). Observación de la interacción. Introducción al análisis secuencial. Madrid: Morata

25. Bayer, C (1992). La enseñanza de los juegos deportivos colectivos. Barcelona: Hispano-Europea

26. Bertalanffy, L (1987). Tendencias en la teoría general de sistemas. Madrid: Alianza (edición original 1955)

27. Bertalanffy, L (1992). Perspectivas en la teoría general de sistemas. Madrid: Alianza (edición original 1975)

28. Bertalanffy, L (1989). Teoría general de sistemas. México: Fondo de Cultura Económica (edición original 1968)

29. Dufour, W (1990). Las técnicas de observación del comportamiento motor. Fútbol: la observación tratada por ordenador, Revista de Entrenamiento Deportivo, Vol. 4, 4, pp. 16-24

30. During, B (1996). Hacia una ciencia de la acción motriz: fundamentos y perspectivas. Praxiología Motriz, Vol. 1, 0, pp. 5-14

31. Garganta, J (1996). Modelaçao da Dimensao Táctica do Jogo de Futebol. En J. Oliveira y F. Tavares, (eds): Estratégia e Táctica nos Jogos Desportivos Colectivos, pp. 63-82, Oporto: Universidade de Oporto

32. Hollis, M (1998). Filosofía de las ciencias sociales. Una introducción, Barcelona: Ariel

33. Kuhn, Th.S (1975). La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica

34. Krugman, P (1996). The Self-Organizing Economy. Cambridge, Mas.: Basil Blackwell

35. Lakatos, I (1970). La falsación y la metodología de los programas de investigación científica. En I. Lakatos (1989): La metodología de los programas de investigación científica, pp. 17-133, Madrid: Alianza

36. I. Lakatos (1989). La metodología de los programas de investigación científica. pp.180-215, Madrid: Alianza

37. Le Boulch, J (1985). Hacia una ciencia del movimiento humano. Barcelona: Paidós

38. Morin, E (1993). El Método I. La naturaleza de la naturaleza. Madrid: Cátedra

39. Morin, E (1993). El Método II. La vida de la vida. Madrid: Cátedra

40. Morin, E (1988). El Método III. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Cátedra

41. Morin, E (1992). El método IV. Las ideas. Madrid: Cátedra

42. Morin, E (1994). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa

43. Morino, C (1985). Alcuni problemi del giochi sportivi. SDS, Rivista di cultura sportiva, 1, pp. 54-58

44. Mourzelis, N (1994). Back to sociological theory. The construction of social orders. London: Macmillan

45. Parlebas, P (1987). Perspectivas para una Educación Física moderna. Málaga: Unisport

46. Parlebas, P (1988). Elementos de sociología del deporte. Málaga: Unisport

47. Parsons, T (1968). La estructura de la acción social. Madrid: Guadarrama

48. Popper, K (1962). La lógica de la investigación científica. Madrid: Tecnos

49. Popper, K (1992). La sociedad abierta y sus enemigos. Buenos Aires: Paidós

50. Popper, K (1983). Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico. Barcelona: Paidós

51. Thiess, G (1993). La necesitá di una teoria della gara. SDS. Rivista di Cultura Sportiva, Anno XII, 30, pp. 53-58

52. Weber, M (1984). La acción social: ensayos metodológicos. Barcelona: Península

Efectividad clínica de la suplementación con proteínas y aminoácidos en la construcción de la masa muscular en personas mayores: un metaanálisis

Resumen Objetivo Una razón importante para la pérdida de movilidad en las personas mayores es la...

Determinantes de la capacidad atlética total subjetiva

ResumenEl término "buena habilidad motor" a menudo se discute en contextos cotidianos y al...

El entrenamiento de resistencia puede mejorar la capacidad de ejercicio, la función pulmonar y la calidad de vida en pacientes con Fontan

Resumen Los niños nacidos con corazones univentriculares se someten a procedimientos quirúrgicos...

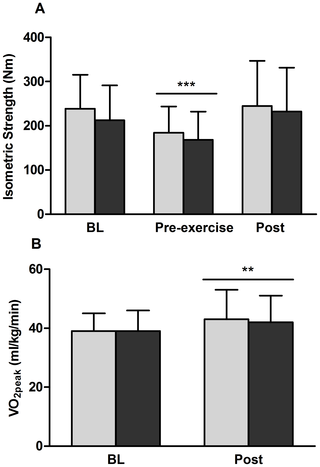

El orden de ejercicio durante el entrenamiento concurrente para la rehabilitación no altera la expresión genética aguda, la actividad enzimática mitocondrial o las mejoras en la función muscular

ResumenEl ejercicio concurrente combina diferentes modos de ejercicio (p. Ej. Como el desuso se...

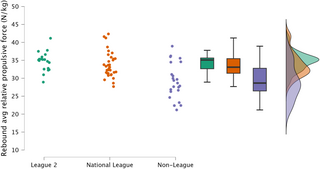

Comparación de características físicas entre los jugadores de fútbol profesional y semiprofesional de inglés en diferentes ligas

ResumenEl propósito del presente estudio fue investigar si existen diferencias en las cualidades...